Водка — древний русский национальный напиток?

Если спросить россиян, какой алкогольный напиток они считают национальным, то в основном будет ответ — водка.

Можно сказать, что водка внесла свой вклад в русскую культуру, ведь часто ее употребление — это целое мероприятие.

Водка как нечто большее открывает в человеке потаённые масштабы, высоты и глубины… Разные. Всесторонние… Сидит в человеке демон, выпил он водки — и вылезает из него дьявол. Был в человеке зверь — и превращает водка зверя в чудовище. Но если есть в человеке душа… выпил он водочки — и явилось ему и всем ВЕЛИКОДУШИЕ.

Е. Гришковец «Водка как нечто большее»

В наши дни водки — это спиртные напитки крепостью 37,5-56%, полученные обработкой активным углем водно-спиртового раствора, с добавлением различных ингредиентов (сахар, инвертный сахар, мед, лимонная кислота, ацетат натрия и др.) или без них с последующей фильтрацией. Основа напитка — спирт этиловый ректификованный, выработанный из пищевого сырья, высшей очистки.

Приоритет России в создании современной водки на основе ректификованного спирта (а ведь именно она конкурирует на внешнем рынке с другими водками, которые также сделаны из ректификованного спирта) неоспорим.

Ректификационные аппараты, позволяющие в промышленных масштабах производить спирт хорошего качества, появились в России в 80-90-х годах XIX века. Получается, что водка в современном понимании появилась не раньше, чем 130-140 лет назад.

А до этого времени все алкогольные напитки в России изготавливались методом дистилляции, так же как и другие крепкие напитки (коньяк, виски, текила).

Дистилляция | Ректификация — в чем отличие

Существует всего два способа получения крепких алкогольных напитков:

1) дистилляция или перегонка

Проще всего этот процесс представить на примере самогонного аппарата. Спиртосодержащая жидкость (брага) нагревается до парообразного состояния с последующим охлаждением полученного пара до состояния жидкости.

2) ректификация

Из подготовленной браги путем непрерывной перегонки и ректификации на специальном оборудовании получают спирт самой высокой крепости. Затем спирт смешивают с водой, снижая его крепость до 40%. Далее может проводиться дополнительная очистка и ароматизация.

Главное отличие этих технологий — степень очистки, и как результат — разный вкус конечного продукта.

Спиртной напиток, полученный методом дистилляции, содержит в своем составе значительно больше примесей (эфиров, сивушного масла и др.), по сравнению с ректификованным спиртом, изготовленным из того же сырья. Ректификация сделала необязательными многократные перегонки в медных кубах, из-за которых терялось до 50% продукта (не говоря уже о затраченном времени).

Получается, что близкий современный аналог исторической «водки» — самогон. А сегодняшняя водка, благодаря современным технологиям ректификации и очистки спирта, с переходом на разведение водой высокоочищенного спирта — это иной напиток.

Сейчас в мире водка позиционируется и рекламируется как самый чистый (в смысле отсутствия вредных примесей в составе) алкогольный напиток.

Немного истории

Когда впервые произвели «водку» на Руси

Среди исследователей нет единого мнения на счет времени рождения прародителя отечественной водки. По мнению Похлёбкина В.В., собственное винокурение на Руси возникло к середине XV века. К этому времени благодаря новым агрономическим приемам в стране начали производить достаточно зерна для того, чтобы использовать часть для выгонки хлебного спирта. Предположительно первую водку из ржаного зерна изготовили в Московском княжестве, в одном из монастырей, находившемся на территории Кремля.

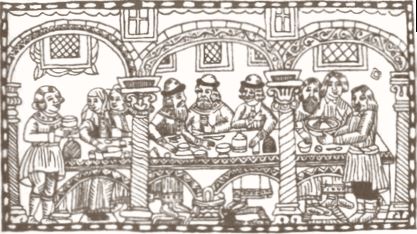

Некоторые любопытные исторические факты

Почти в каждой стране правительство пыталось так или иначе контролировать изготовление и потребление спиртных напитков. Чаще всего эту продукцию облагали высокими налогами и сборами. В России пошли еще дальше. Царь Иван Грозный учредил первую в мире государственную монополию на производство спирта. Следующим шагом он объявил, что водку можно продавать лишь в «государевых корчмах» и гнать из кубов, которые принадлежат либо дворянам, либо владельцам питейных заведений. В 1533 г. по приказу Ивана Грозного был открыт первый «царев кабак» (казенный питейный дом).

* * *

Хотя Петр I либерализовал спиртовое производство — главным образом для того, чтобы собирать побольше налогов — изготовление водки было занятием для состоятельных людей. Сам царь изобрел дополнение к перегонному кубу для улучшения качества водки. Его любимый рецепт был основан на спирте тройной перегонки, ароматизированном анисом и очищенном в четвертый раз.

* * *

С XV века крепкие спирты использовались не только в гастрономических, но и в медицинских целях. Методы производства были далеки от совершенства, поэтому в напитки для улучшения вкуса после перегонки нередко добавляли отдушки: специи, травы, фруктовые эссенции.

* * *

К концу XVII века четырехкратная перегонка была обычным делом, а представители дворянства пили экзотические сорта водки, настоянные на сложной смеси растительных компонентов.

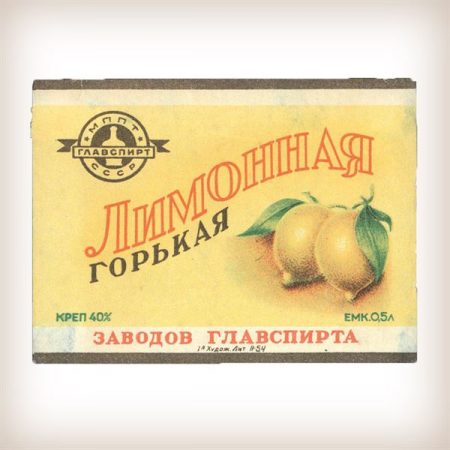

Дворяне для личного потребления производили и доводили до совершенства в поместьях свои пенники, ерофеичи, ратафии, четвереные вина. Дистиллят множества перегонок (доходило до 7-8 дистилляций) настаивали на разных ингредиентах: на полыни, анисе, цикории, можжевельнике, березе, ромашке, мяте. Откуда и пошли названия: анисовка; лимонная, вишенная, можжевеловая водки…

* * *

Фильтрация спирта через древесный уголь для дальнейшей очистки появилась в XVIII веке (раньше для этой цели использовался речной песок), что позволило сделать хлебный спирт чище. Это изобретение приписывают Теодору Ловицу, работавшему по личному поручению царя.

Этикетка для водки

И опять немного истории

Про тару

Разумеется, этикетка нужна лишь тогда, когда есть то, на что ее нужно и можно прикрепить. В случае со спиртными напитками – это, чаще всего, стеклянная бутылка. Если оглянуться на 140 лет назад, в 80-е годы XIX века в России в бутылках можно было приобрести лишь привезенные иностранные вина. Из-за отсутствия стеклотары водку потребляли как и в средневековье — в определенном месте — трактире, где наливали в чарку (объем чарки примерно 130 мл). А на вынос спиртное продавали преимущественно целым ведром (в ведре 100 чарок – около 13 л).

С переходом на бутылочную торговлю (конец XIX века), когда улучшилась ситуация со стекольной промышленностью и производством стеклянной тары, у производителей спиртных напитков появилась потребность в изготовлении тиражей этикеток.

В эти времена водочная бутылка (или бутыль) была объемом 0,61 л. Традиционная для нас поллитровка появилась позже – в двадцатые годы XX века.

Про этикетку

Бумажная этикетка появилась в обиходе только в XVII веке. В первое время ее привязывали к таре веревкой или другими подручными материалами.

С изобретением и распространением литографии (конец XVIII века) появилась возможность тиражировать одинаковые этикетки. К концу XIX века с появлением хромолитографии этикетки могли быть напечатаны в цветах.

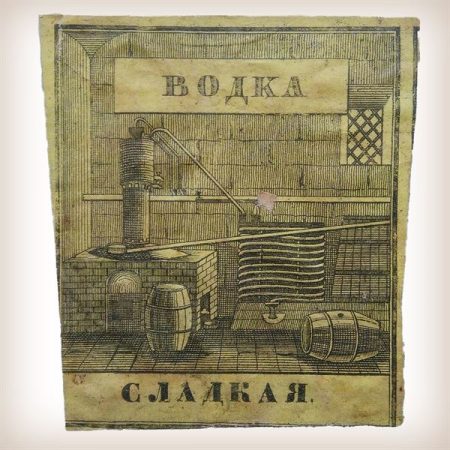

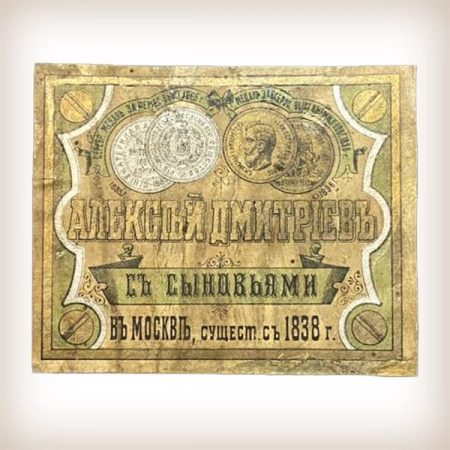

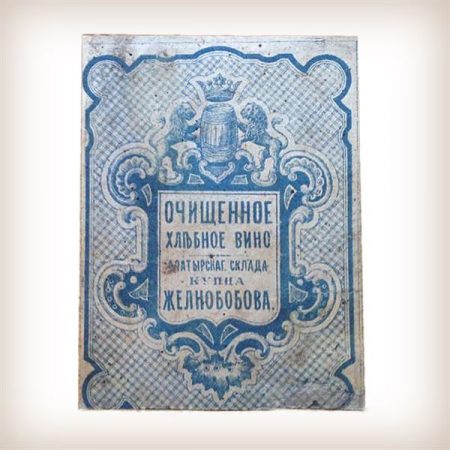

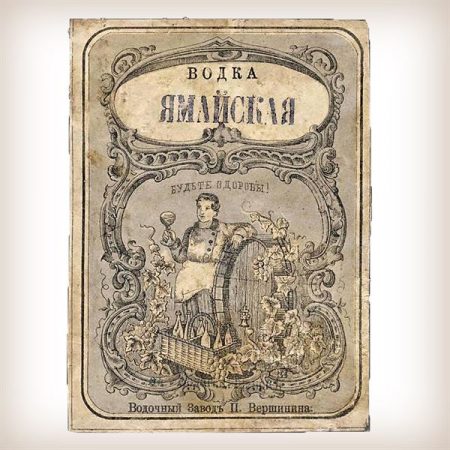

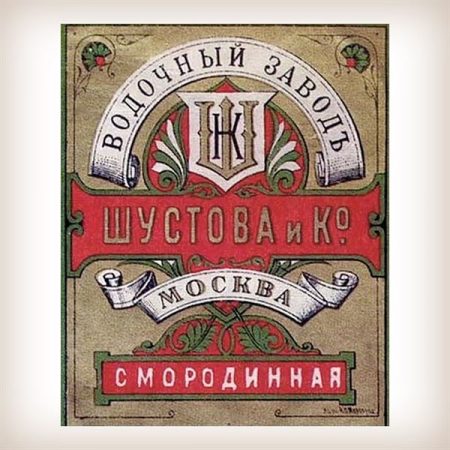

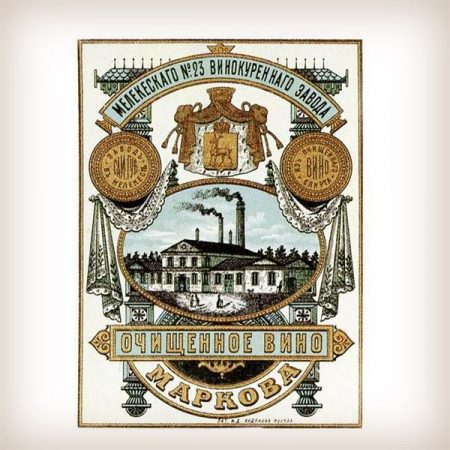

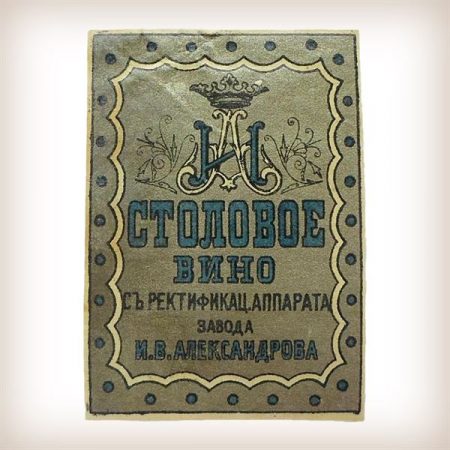

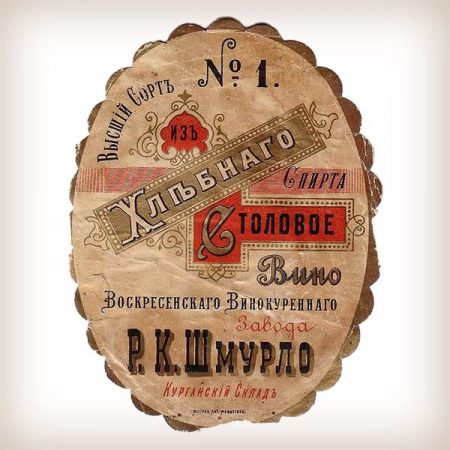

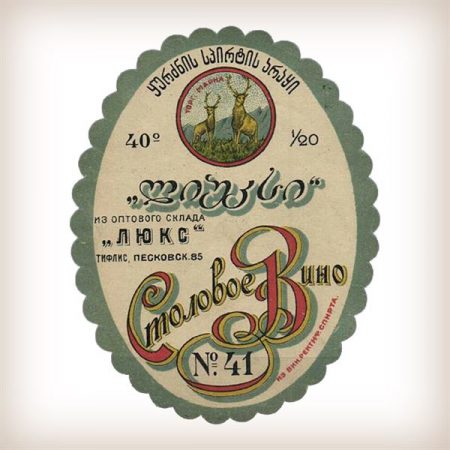

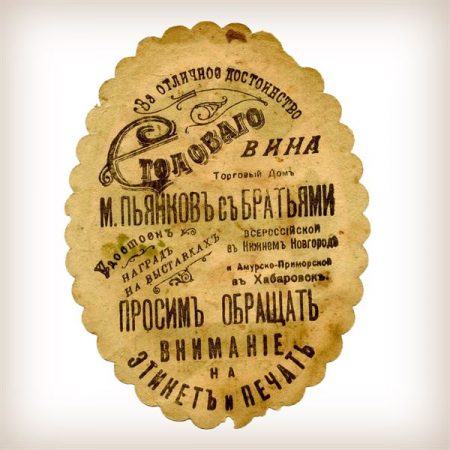

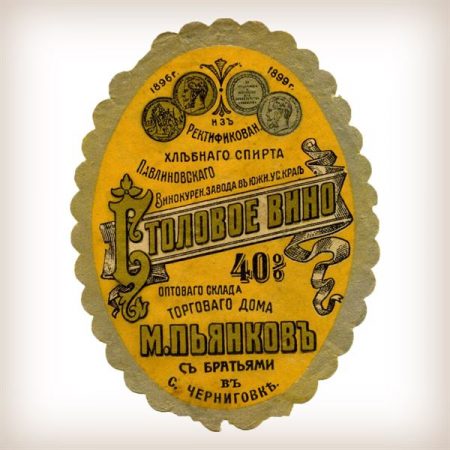

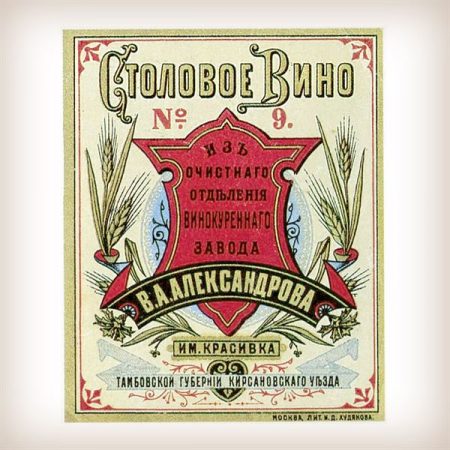

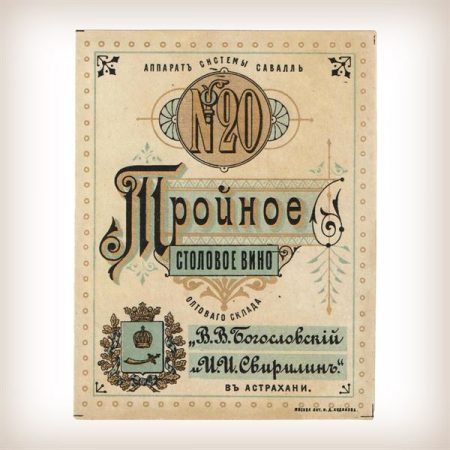

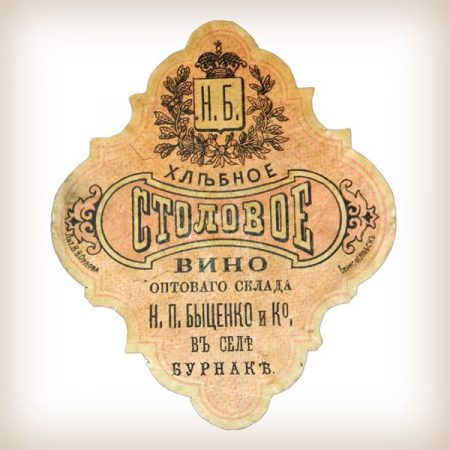

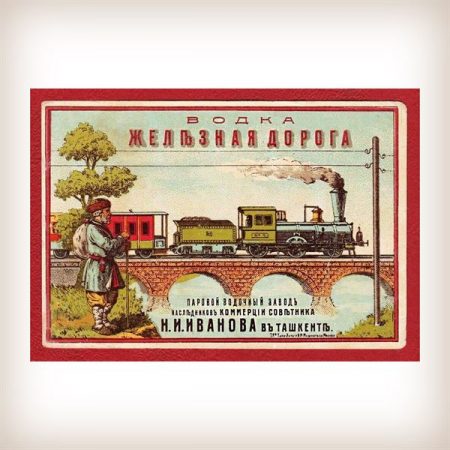

Ниже представлены этикетки спиртных напитков конца XIX – начала XX века:

Про названия

Долго была большая путаница с терминологией крепких алкогольных напитков. Встречались разнообразные названия: очищенное вино (традиционный дистиллят), столовое вино (на основе ректификата), хлебное вино, монополька, вино очищенное, столовое вино, казенное вино. Прижились названия по именам производителей: смирновка, поповка и т. п.

Официально в те времена существовало две разновидности: вино (водно-спиртовая смесь без каких-либо добавок) и водка (водочные изделия), то есть ароматизированные водки.

Перегар – жаргонный термин первой половины XIX века. Так называли плохое хлебное вино с пригарью или другим неприятным запахом. А позже так называли водки низкого качества.

Хлебная слеза – так во второй четверти XIX века называли водки частного производства исключительно высокого качества.

Термин водка постепенно вытеснял другие названия, а понятие «хлебное вино» окончательно исчезло из употребления в 1936 году с введением нового стандарта. Согласно ГОСТу водно-спиртовая смесь получила название «водка». Предусматривалось три сорта водки: 40, 50 и 56%. Тогда же впервые на бутылках появилась этикетка с надписью «Водка».

«Фронтовые», «наркомовские» 100 грамм вошли в историю Великой Отечественной войны, в песни, фольклор. Линию преемственности выдачи горячительных напитков воинам можно проследить от самого начала создания Российской армии.

В условиях тяжелейших психологических и физических нагрузок эта мера оправдана. Доза была рассчитана с привлечением светил советской медицины. Кстати, советская военная медицина всю войну пользовалась глубочайшим и заслуженным уважением.

«Наркомовские 100 граммов» выдавались после боя как средство для снятия стрессов, ведь как говорил А.В. Суворов: «До боя пить — убиту быть».

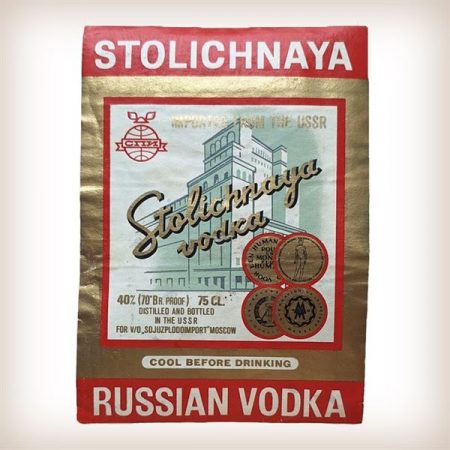

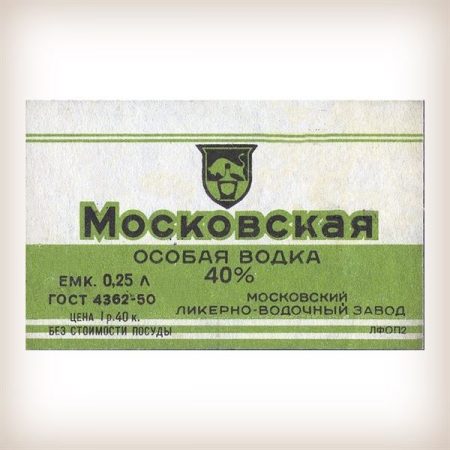

Международный термин «vodka» появился в 50-х годах XX века. В этот период начали экспортировать водки «Московская особая» и «Столичная» во многие страны мира, где они завоевали всеобщее признание. С тех пор существенных изменений в технологии производства не происходило, улучшались только методы очистки.

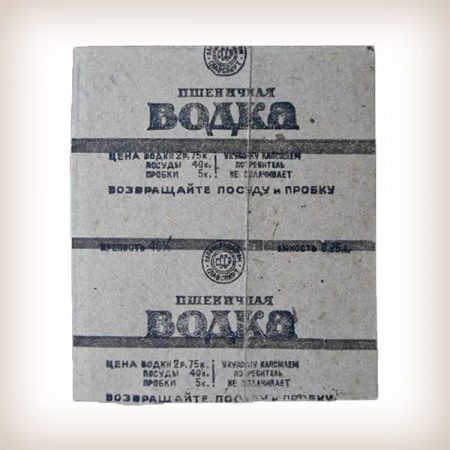

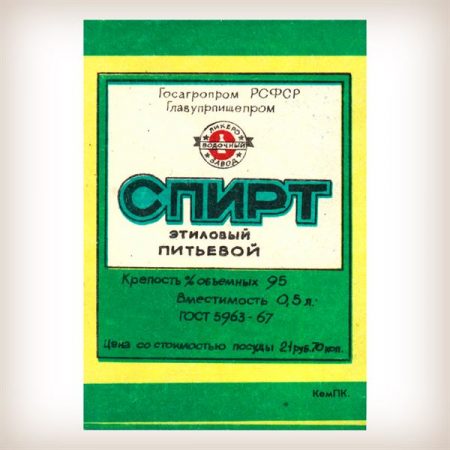

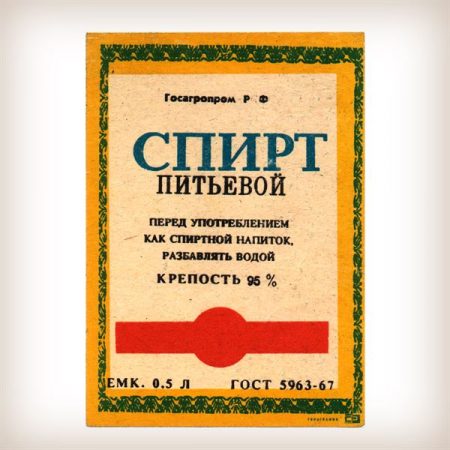

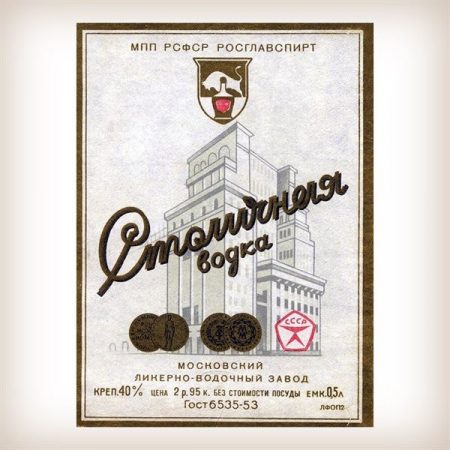

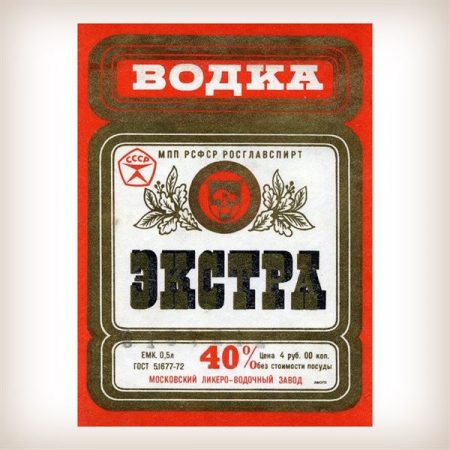

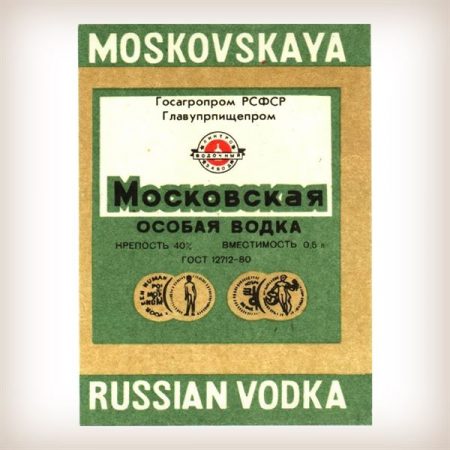

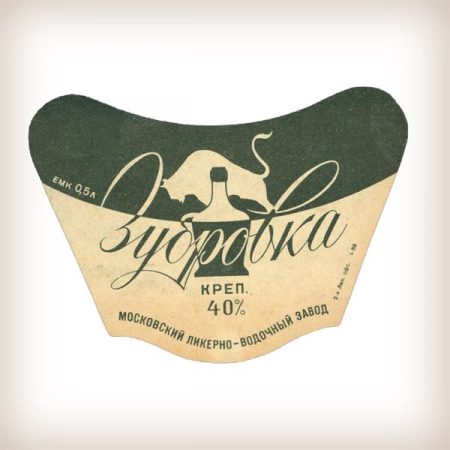

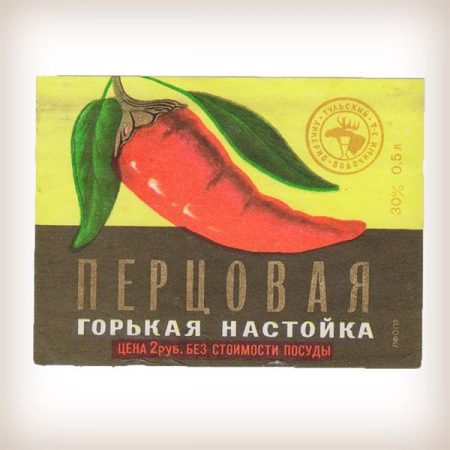

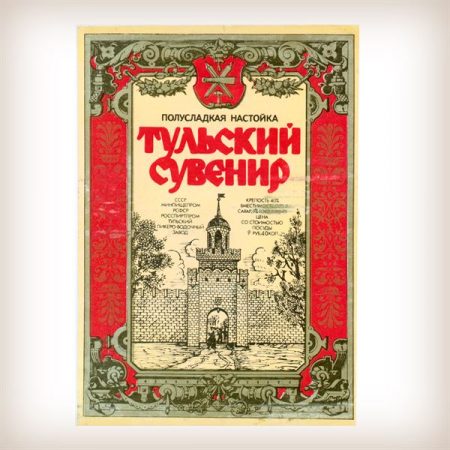

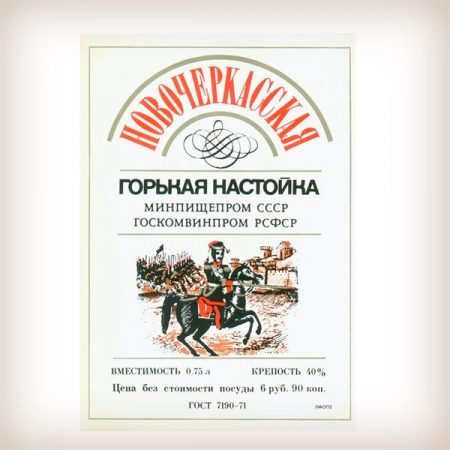

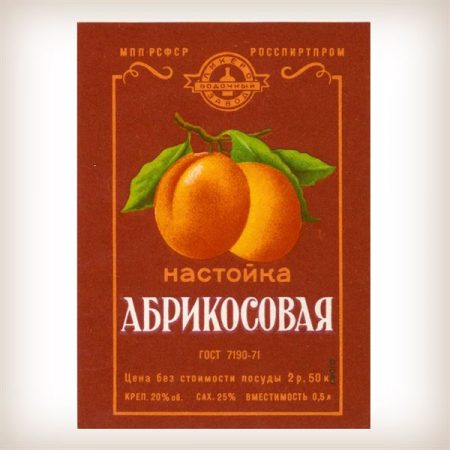

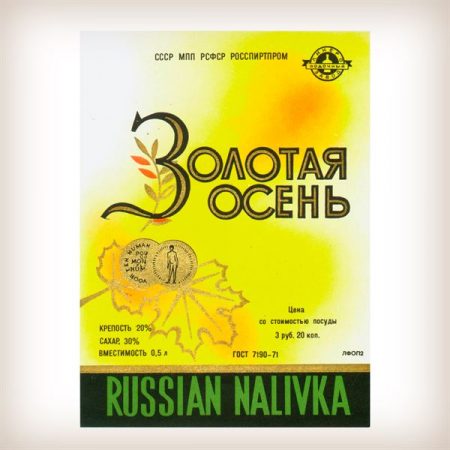

Советские этикетки крепких спиртных напитков (30-е — 80-е годы ХХ века):

Ассортимент водок в СССР в послевоенный период был небольшим — его ограничивали действующие государственные стандарты. С учетом того, что действовала государственная монополия на производство спиртных напитков и конкурентная борьба между заводами-производителями отсутствовала, этикетки для водок были, в первую очередь, функциональными. Их дизайн со временем понемногу дорабатывали и совершенствовали, сохраняя узнаваемость.

Более интересными и разнообразными с точки зрения художественного оформления выглядели этикетки для крепких напитков.

С развитием технологий печати в XX веке литографию заменили различные методы глубокой и высокой печати. Сейчас для изготовления этикеток наиболее востребованы офсетная>>, цифровая>> и флексопечать.

Вплоть до 30-х годов XX века каждую этикетку приходилось вручную намазывать клеем и приклеивать на бутылку. Потом переняли метод приклейки почтовых марок с нанесением клеевого слоя на оборотную сторону бумаги. Следующий шаг в развитии способа приклейки – это самоклеящиеся этикетки>>.

О важности этикетки, упаковки, бренда в наше время

На изготовление водок разработан и сейчас действует межгосударственный стандарт: ГОСТ 12712-2013. Хоть производители стараются получить отличающуюся от остальной продукции водку, лишь немногие потребители способны различить по вкусу разные торговые марки этого напитка из одной качественной категории.

Чаще всего люди покупают не содержимое бутылки, а ее этикетку, внешний вид.

Интересно наблюдение в трудах Технического комитета (90-е годы XIX века), где отмечено, что потребитель не особенно хорошо разбирается в достоинствах водки.

Согласитесь, это и сейчас звучит актуально:

«<… > Репутация изделия зависит не всегда от одного качества вина, здесь, по-видимому, играет весьма значительную роль умение фирмы распространять товар и придать ему надлежащую внешность; часто, по-видимому, на установление репутации влияет благозвучное название, форма сосудов, красивые этикеты или даже просто повышенная цена данного сорта. Так, напр., №№ 32 и 40 вина Смирнова или №№10 и 20 и «Императорское» Долгова приготовляются совершенно одинаково и различаются только разделкой розлива, т. е. по внешнему виду, а между тем некоторые потребители, очевидно, находят, что «Императорское» неизмеримо выше вина двух приведенных №№» [2].

Помимо цены и внешнего вида, важную роль в принятии решения играет доверие к знакомому или известному бренду. А известность и репутация, как известно, дорогого стоят.

Чем мы можем помочь отечественным производителям спиртных напитков, так это качественным изготовлением обычной и праздничной картонной упаковки, обычных и самоклеющихся этикеток большими и малыми тиражами.

У нас можно заказать офсетную и цифровую печать, выполняем различные виды финишных отделок.

Более подробная информация на страницах:

Использованная литература

- Похлёбкин В. В. История водки (IX—XX вв.).— М.: Интер-Версо, 1991.

- Родионов Б. История русской водки от полугара до наших дней / Борис Родионов. — М.: Эксмо, 2011.

- Печенкин В. Советская водка. Краткий курс в этикетках/ Владимир Печенкин.— М. : Ломоносовъ, 2015.

- Шумейко И. Н. 10 мифов о русской водке / Игорь Шумейко. — М.: Яуза : Эксмо, 2009