С давних времен человек старался уловить ритм времени, данный ему природой. С первого проблеска зари до последних лучей заката он видел, как светила на небе отмеряют дни и ночи, замечал смену времён года. Чтобы жить в ладу с окружающим миром, предки изобрели календарь как способ отображения хода времени.

Отечественный календарь менялся вместе с историческими судьбами народа. От лунно-солнечного счёта языческих времён до юлианского календаря с принятием христианства, от реформ Петра I до советских пятидневок. За этими переменами стояли не только астрономические расчёты, но и культурные традиции, хозяйственный уклад, политические решения правителей.

Календари отражают мировосприятие эпохи – в них запечатлелись народные обычаи и верования. Прослеживая историю календаря, мы лучше понимаем прошлое.

Календарь в Древней Руси до принятия христианства

Когда и где на Руси появился первый календарь, история ответа не дает, так как большинство письменных памятников периода Киевской Руси и более ранних не сохранилось из-за неоднократных пожаров, различных нашествий врагов и войн.

В очень далекие времена на Руси, как и в других странах, пользовались деревянными календарями. Даже в конце XIX в. в некоторых губерниях России встречались деревянные календари, представлявшие брусок с шестью боковыми гранями длиной около полуметра с утолщением посередине. На каждой грани делали зарубки по числу дней для двух очередных месяцев, а условными значками против соответствующих зарубок отмечали важнейшие религиозные праздники.

Первая попытка как-то регламентировать хозяйственную жизнь была предпринята в «Изборнике» Святослава (1076 г.).

Счет времени по сезонам

В Древней Руси до принятия христианства, т.е. до конца X века, счет времени велся по сезонам года. Началом года считалась весна, а наиболее важным сезоном было лето. Отсюда произошло второе значение слова «лето» как синонима слова «год».

Славяне делили год на четыре сезона: весну, лето, осень и зиму. Каждый сезон имел свои особенности, связанные с природными явлениями и сельскохозяйственными работами. Такая система счета времени была обусловлена земледельческим укладом жизни древних славян.

Лунно-солнечный календарь

Помимо счета по сезонам, примерно в то же время, применялся и 12-месячный лунный календарь. В более поздние времена славяне перешли к лунно-солнечному календарю, в котором семь раз в каждые 19 лет вставлялся добавочный, 13-й месяц. Таким образом достигалась более точная привязка календаря к смене времен года.

Семидневная неделя (седмица)

У славян существовала семидневная неделя, которая называлась «седмицей». Она была связана с лунными фазами и делила месяц на четыре седмицы. Имена дней недели были порядковыми числительными (первый, второй и т.д.). Седьмой день недели считался днем отдыха и назывался «неделей».

Принятие христианства и юлианского календаря

(конец X в.)

Начало года — 1 марта

В середине IX в. из Византии в Древнюю Русь проникают идеи христианства. В X в. христианами стали многие приближенные киевских князей, а около 955 г. эту веру приняла княгиня Ольга. Но государственной религией христианство стало лишь после того, как ее сын князь Владимир в 988-989 гг. осуществил крещение Руси. Вместе с новой религией из Византии попал в Древнюю Русь и юлианский солнечный календарь, разработанный в Древнем Риме и основанный на солнечном годе.

С принятием христианства на Руси было установлено начало года 1 марта, так как по древней традиции именно весна считалась началом всех природных циклов, и примерно с этого времени приступали к сельскохозяйственным работам. Юлианский календарь имел 12 месяцев с римскими названиями и семидневную неделю.

Летосчисление от «сотворения мира»

Одновременно с юлианским календарем на Руси появилось летосчисление от «сотворения мира». Была принята византийская дата этого события — 5508 год до н.э. Эта дата — один из многочисленных вариантов эр от «сотворения мира» — была принята в VII в. в Греции и долгое время применялась православной церковью.

Перенос начала года на 1 сентября в 1492 г.

Торговые и политические связи Руси с Византией привели к принятию христианства и юлианского летосчисления, но с некоторыми отклонениями от византийского образца. В Византии год начинался 1 сентября, а на Руси по древней традиции началом года считали весну, и юлианский год начинали 1 марта.

В течение многих веков на Руси началом года считалось 1 марта. Но в 1492 году произошла реформа календаря — начало года было перенесено с 1 марта на 1 сентября, по византийскому образцу. Это решение продержалось более двухсот лет и было связано с окончанием седьмой тысячи лет от «сотворения мира» и мистическими ожиданиями конца света. После того, как эту опасную дату благополучно миновали и суеверные люди успокоились, Московский церковный собор в сентябре 1492 года (7001 год от «сотворения мира») вернул начало года на 1 марта.

Реформа Петра I (1700 г.)

Начало года — 1 января

В тот период развивалась торговля и крепли общественные связи между Россией и европейскими странами, в которых новый год начинался 1 января. Чтобы установить единый счет времени, в 19 декабря 7208 г. был подписан и обнародован именной указ Петра I о реформе календаря в России, по которому вводилось новое начало года — от 1 января и новая эра — христианское летосчисление (от «рождества Христова»).

Через несколько месяцев после того, как 1 сентября 7208 г. москвичи отпраздновали свой очередной Новый год, им пришлось празднование повторить.

Новая эра — от Рождества Христова

По указу Петра I «О писании впредь Генваря с 1 числа 1700 года во всех бумагах лета от Рождества Христова, а не от сотворения мира» предписывалось день после 31 декабря 7208 г. от «сотворения мира» считать 1 января 1700 г от «рождества Христова». Это соответствовало европейской хронологической системе.

31 декабря 7208 года от сотворения мира сменилось на 1 января 1700 года от Рождества Христова.

Молодой Петр поступил весьма мудро, сделав в указе оговорку: «А буде кто захочет писать оба те лета, от Сотворения мира и от Рождества Христова, сряду свободно».

В память о таком важном событии, как введение нового летосчисления в России, был разработан проект специальной медали.

Считая, что 1 января 1700 г. — это не только начало нового года, но и начало нового века, указ предписывал отметить это событие особенно торжественно.

(в указе допущена существенная ошибка: 1700 год является последним годом XVII в., а не первым годом XVIII в. Новый век наступил с 1 января 1701 г.)

В указе также подробно описывалось, как нужно организовать празднование Нового года в Москве. Накануне Петр I лично запустил первую ракету на Красной площади, дав этим старт празднику. Улицы засияли иллюминацией.

Начался колокольный звон и пушечная пальба, заиграли трубы и литавры. Царь поздравлял жителей столицы с наступлением Нового года, гулянья продолжались всю ночь. Из дворов в темное зимнее небо взмывали разноцветные фейерверки, а на больших улицах, где было достаточно места, горели костры и прикрепленные к столбам смоляные бочки.

Дома жителей деревянной столицы принарядились в хвою «из древ и ветвей сосновых, елевых и можжевелевых».

Целую неделю дома стояли нарядные, а с наступлением темноты зажигали огни. Стрельба из небольших пушек и ружей, а также запуск фейерверков поручалась людям богатым. А «людям неимущим» предлагалось «хотя бы ветку или древко у ворот или над крышей дома поставить». С этого времени в нашей стране закрепилась традиция ежегодно 1 января отмечать Новый год.

Попытки реформ в XIX в.

В начале XIX века Россия столкнулась с трудностями в развитии международных отношений, поскольку продолжала использовать юлианский календарь, в то время как большинство европейских государств еще в конце XVII столетия перешло на григорианский календарь. Это несоответствие календарей создавало большие неудобства в международном общении России с другими странами. Введению григорианского календаря препятствовал «святейший синод».

Предложения Академии наук о переходе на григорианский календарь

В 1830 г. Петербургская Академия наук внесла предложение о введении в России григорианского календаря, но оно не получило поддержки. Бывший в то время министром просвещения К. П. Ливен писал по этому поводу царю Николаю I: «Выгоды от перемены календаря весьма маловажны, почти ничтожны, а неудобства и затруднения неизбежны и велики». На этом докладе царь начертал: «Замечания князя Ливена совершенно справедливы».

Деятельность календарной комиссии и Д.И. Менделеева

Новая попытка реформы была предпринята в 1899 году. При Русском астрономическом обществе была создана календарная комиссия при активном участии великого русского ученого Д.И. Менделеева.

Комиссия после долгих обсуждений разных вариантов календарных систем по предложению Д. И. Менделеева рекомендовала вместо григорианского более точный календарь, разработанный немецким астрономом, профессором Дерптского университета И. Г. Медлером. Более высокая точность достигалась тем, что в периоде в 128 лет предусматривалось не 32 високосных года, как в юлианском календаре, а лишь 31.

Однако проект нового календаря, предложенный Комиссией Русского астрономического общества, царское правительство не приняло. Обер-прокурор синода Победоносцев заявил: «Считать введение нового стиля несвоевременным».

(издание А. Каспари)

Переход на григорианский календарь

в Советской России (1918 г.)

Только после Октябрьской социалистической революции вопрос о реформе календаря в нашей стране был решен. Обширные международные связи требовали перехода на единую систему летосчисления.

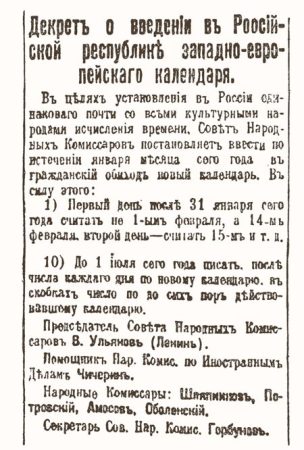

24 января 1918 года Совет Народных Комиссаров принял декрет о введении в Российской республике григорианского календаря, соответствующего новому стилю, принятому в большинстве европейских стран.

о введении григорианского календаря

в Российской республике

(газета «Правда» от 25 января 1918 г.).

Согласно декрету, после 31 января 1918 года следовало не 1 февраля, а сразу 14 февраля. Чтобы устранить разницу между старым и новым стилями пришлось вычеркнуть 13 дней.

Вот почему сохранившийся до наших дней праздник — старый Новый год — отмечается в ночь с 13 на 14 января.

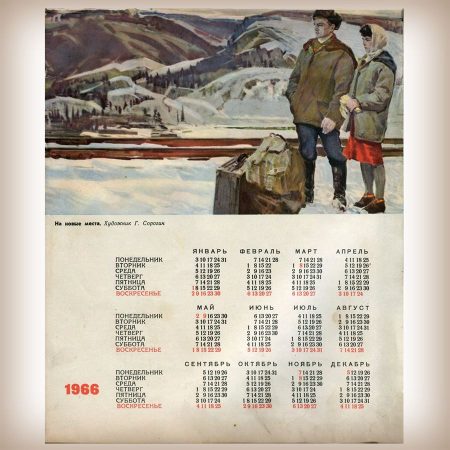

Календарные реформы в СССР

в 1929-1940 гг.

Введение пятидневок и шестидневок

В период с 1929 по 1940 гг. в СССР неоднократно проводились календарные реформы, направленные на повышение производительности труда и искоренение религиозности.

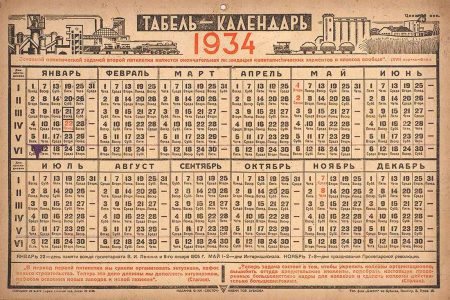

С 1929 года был введен единый производственный табель-календарь и начался переход промышленных предприятий на непрерывную пятидневную рабочую неделю, или «непрерывку». Год состоял из 72 пятидневных недель и 5 праздничных дней, приуроченных к памятным дням и революционным праздникам (22 января, 1 и 2 мая и 7 и 8 ноября). Названия дней недели сохранялись, но суббота и воскресенье отменялись.

При этом трудящиеся на всех предприятиях были разделены на пять групп, каждой группе присваивался свой цвет и значок в календаре. Каждая группа имела свой выходной день в течение каждой пятидневки. Это было неудобно, нарушало семейный уклад и общественную жизнь, так как нерабочие дни приходились на разные числа месяца у разных групп.

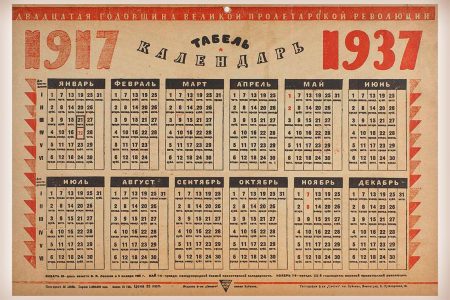

В 1931 году пятидневка была заменена шестидневной рабочей неделей с одним общим выходным днем. Дни этой шестидневной недели во многих календарях не имели названий – только номер.

«Основной политической задачей второй пятилетки является окончательная ликвидация капиталистических элементов и классов вообще»

«Двадцатая годовщина Великой Пролетарской революции»

При такой реформе календаря сохранялись постоянные нерабочие дни в каждом месяце — 6-е, 12-е, 18-е, 24-е и 30-е числа, и только в феврале нерабочий день приходился или на последний день этого месяца, или на 1 марта. В тех же месяцах, которые по григорианскому календарю состояли из 31 дня, последний день считался сверхмесячным рабочим днем.

Новые системы учета времени использовались в городе. В деревне не было четкого графика работы, поэтому календарные реформы оказались незамеченными. Большевистские новшества обошли стороной людей, по-прежнему живущих по религиозному календарю.

И пятидневка, и шестидневка во многом шли вразрез с церковными обычаями. Воскресные дни полностью исключались. Согласно идеологии, новый календарь не должен совпадать с религиозным.

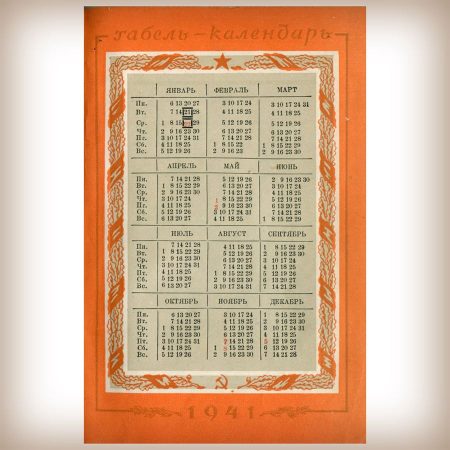

Возвращение к семидневной неделе

В 1940 году было принято решение вернуться к семидневной неделе и восстановить воскресенье как общий выходной день.

Постановлением СНК СССР от 27 июня 1940 г. было установлено: «Сверх воскресных дней нерабочими днями также являются: 22 января, 1 и 2 мая, 7 и 8 ноября, 5 декабря».

только один день в неделю

* * *

История отечественного календаря — это живая летопись смены времен и порядков. Это и языческие традиции древних славян, и попытки большевиков начать все с «чистого листа».

Сегодня мы живем по григорианскому стилю, как и большинство цивилизованных стран. Но отголоски прошлого все еще с нами – мы празднуем как обычный так и старый Новый год, хотя григорианский календарь введен в обиход уже больше 100 лет назад.

Так что календарь для нас не просто счет дней. На нем отпечаток исторических событий и культуры. Изучая историю летосчисления, мы лучше понимаем самих себя.

Дополнит эту статью:

«История печатных календарей в России и СССР» >>

Использованная литература

- Бургуэн Ж. де Календарь. История и современность./Ж. де Бургуэн; Пер. с франц. В. Шабаевой. — М.: «Издательство Апрель»: «Издательство АСТ», 2006.

- Володомонов Н. В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее.— 2-е изд., перераб. и доп.—М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987.

- Малов В. Календарь. – М.: Слово, 2001.

- Селешников С.И. История календаря и хронология. – М.: Наука, 1977.

- Хренов Л.С., Голуб И.Я. Время и календарь. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989.

Если статья про историю календаря в России заинтересовала вас, рекомендуем обратить внимание на современные печатные календари.

Наша типография изготовит разные виды настенных, настольных и карманных перекидных календарей с разнообразным дизайном – как классическим, так и в стиле ретро.

Звоните нам или оставляйте заявку на сайте, чтобы заказать печать календарей в нашей типографии. Будем рады сотрудничеству.

Подробнее про изготовление на заказ современных календарей

в нашей типографии